Todo el mundo quiere ser el terror elevado de A24, pero nadie quiere llamarse «Terrifier 3»; todos desean subirse a la ola de body horror feminista que triunfa en festivales de clase A, pero a nadie le apetece ser «El ciempiés humano». La cuestión es que, de vez en cuando, los espectadores encuentran catártico que alguien se lleve un hachazo en la cabeza sin tener que justificarlo llamándolo «arte».

En esta burda analogía, Radiohead sería el terror elevado, y Katy Perry, el hachazo en la cabeza. Eso pensaba anoche mientras ocupaba mi asiento en el Movistar Arena, una semana después de presenciar la reaparición de la banda de Thom Yorke. Entonces, tuve que esforzarme por fingir que el galimatías visual y sonoro de Radiohead, tan bien considerado, me provocó alguna otra emoción que simple somnolencia. Con Katy Perry no hay fingimiento: es un espectáculo hortera, chabacano y terriblemente entretenido.

La producción excesiva de Katy Perry en el Movistar Arena

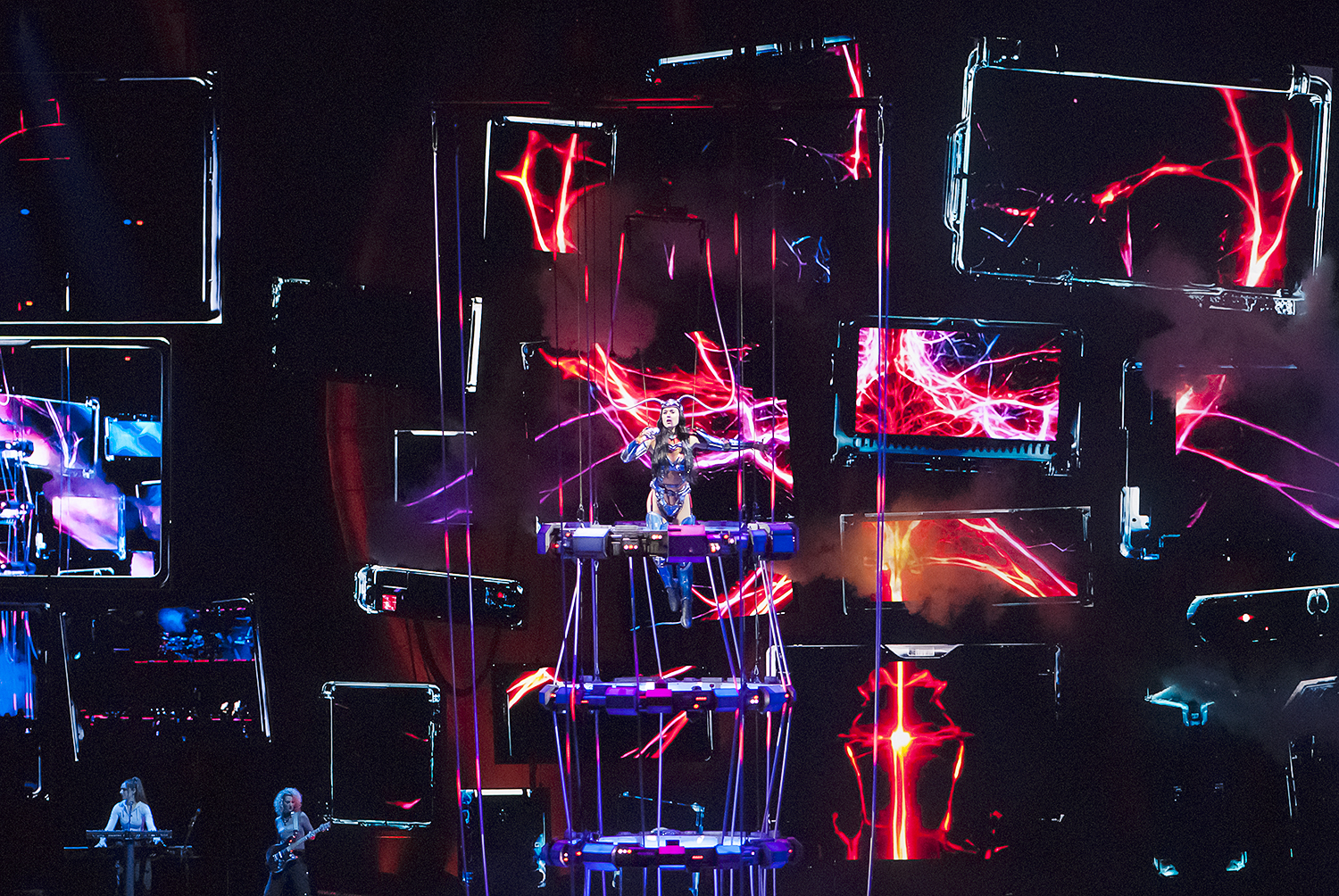

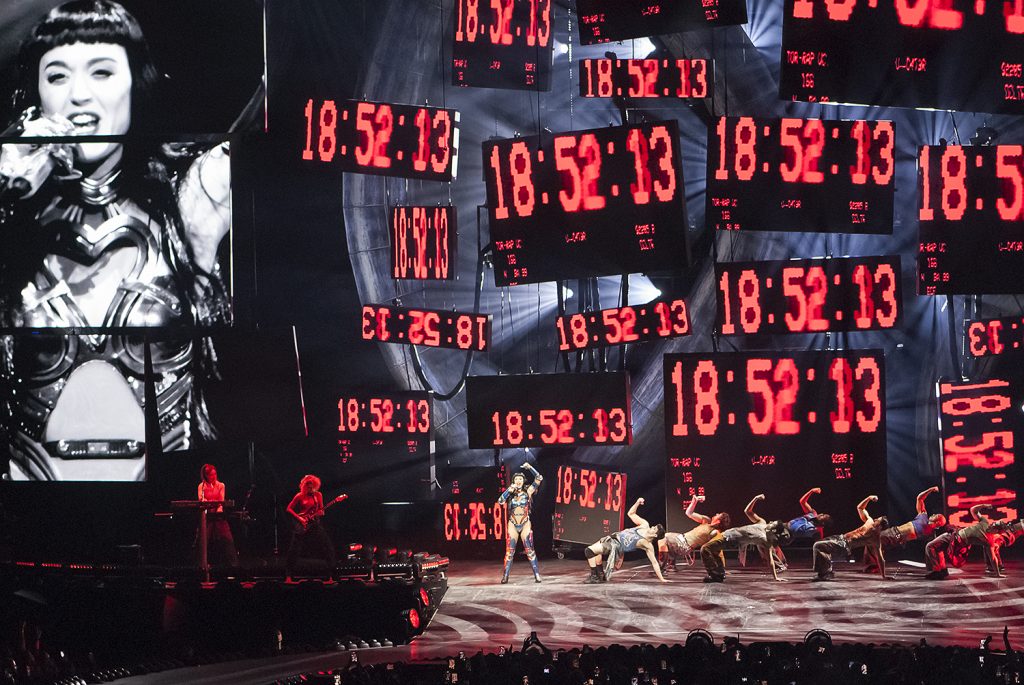

Uno va teniendo una edad y ya ha presenciado su cuota de shows de gran envergadura, pero estoy bastante seguro de no haber visto muchas producciones tan excesivas como la de la gira «The Lifetimes Tour» de Katy Perry. Al menos, en recintos a cubierto. Cada vez que bajaba la mirada para teclear alguna anotación para esta crónica, me perdía algún estímulo visual: algo sucede sobre el escenario (o en las alturas del pabellón) en cada segundo de las dos horas y cuarto que dura este espectáculo.

Si las fotos que acompañan a esta crónica parecen hechas desde la azotea del Corte Inglés colindante con el Movistar Arena no es porque el promotor odie a la prensa, sino porque, en efecto, los fotógrafos no podían ubicarse en ninguna parte del foso escénico sin estorbar. Docenas de personas trabajaban por debajo de la superficie de esa Cinta de Moebius que ocupaba el centro de la pista del recinto y que recorrerían un centenar de veces Perry y sus bailarines, a veces esprintando como velocistas en una carrera.

Y el público rugió

Faltaban cinco minutos para las nueve de la noche cuando se apagaron las luces de sopetón, y el público RUGIÓ de una forma que los fans de Radiohead no han escuchado desde los años noventa. No estoy a favor de usar mayúsculas en una crónica respetable como esta, pues no estamos en el grupo de WhatsApp de los partidos de pádel o de la comunidad de vecinos, pero no encuentro otra forma más gráfica de describir los alaridos que desató la aparición de Katy Perry en el Movistar Arena.

No merecía menos: Perry se elevó (de forma literal) a las alturas desde el primer instante, con su cabeza conectada a una maraña de cables como si estuviera en «Matrix» y con una refrescante falta de sentido del ridículo. Las referencias a la ciencia-ficción serían constantes durante toda la noche, separando el concierto en bloques que pretendían ser niveles de videojuego.

Cambios de vestuario

Una excusa para ponernos terribles vídeos hechos por IA y para que a Perry y a su cuerpo de baile les diera tiempo a cambiarse de vestuario antes del siguiente «nivel». Y, al fin y al cabo, Perry salió de nuestra atmósfera para anunciar esta gira (jugándose la vida en uno de esos «cobetes» de Jeff Bezos por una simple una acción publicitaria), así que, venga, aceptamos el rollito fantasy como hilo conductor de este espectáculo, aunque sea por la cara.

Cuatro músicos repartidos en ambos extremos del escenario hacían lo justo para alejar las sospechas de que gran parte de la música sonaba pregrabada. Los coros, indudablemente, lo eran, pues la única en el escenario con un micrófono en la mano era la propia Perry, quien nos jaleaba repetidamente al grito de «¡Madrid!» para que certificáramos que su voz sí sonaba en vivo. Casi siempre. Y, dicho sin la menor ironía, es admirable que sus pulmones no se quedaran sin fuelle.

Katy Perry no paró en el Movistar Arena

Perry no paró ni un instante: bailando, corriendo, saltando, trepando por andamios, haciendo el pino puente, dando volteretas colgada de cables en el aire, luchando con espadas láser de doble hoja… De acuerdo, no parece flotar con el gracejo de, digamos, Dua Lipa, pero que me aspen si no sabe poner a saltar a dieciocho mil personas desde el primer minuto de su espectáculo hasta el último.

Las coreografías de los bailarines resultaban algo embarulladas, no por falta de talento, sino porque la forma del escenario no se lo ponía demasiado fácil y porque la luminotecnia no estaba pensada para potenciarlas. Perry le preguntó a uno de los bailarines a qué club gay iban a ir después y el interesado confirmó que a los del barrio de Chueca. Poco después, Perry dedicó «I kissed a girl» a todos sus fans gays españoles.

El espectáculo frena

Nueve párrafos me ha llevado mencionar una sola canción en esta crónica; un récord, posiblemente. Hay un bloque central en «The Lifetimes Tour» en el que el espectáculo audiovisual frena durante unos minutos. Perry ocupa el epicentro de la Cinta de Moebius, acompañada de su teclista y su guitarrista, para interpretar algunas canciones frente al pie de micro. Y es entonces cuando la música de Perry no puede esconder por más tiempo lo insustancial que es.

En ese interludio pensado para recuperar fuerzas, Perry invita a algunos fans a subir al escenario e interactúa con ellos. Es un momento que podría acabar siendo embarazoso (y que sin duda se prolonga más de lo deseable), pero que Perry resuelve con un desparpajo que casi roza la stand up comedy. Y que no piense el lector que Perry tira de los seis espectadores de pista que le quedan más cerca, no. Ayer en Madrid, oteó con atención todas las gradas hasta seleccionar a varios fans entregados que, Dios sabrá de qué manera, consiguieron bajar a pista y trepar al escenario en tiempo récord. Supongo que los empleados de seguridad del Movistar Arena vieron en los ojos de esas personas que su integridad física peligraba si trataban de detenerlos.

Seguidores en el escenario

Esa media docena de seguidores de Perry subieron a las tablas y se dejaron querer por su ídolo, que firmó discos, se hizo selfies, y hasta alentó una videollamada a la madre de alguno de ellos. Ah, y también comió una porción de pizza en un momento de patrocinio de Papa Johns, en apariencia, gratuito. Un dato interesante: de la representación aleatoria de espectadores que subieron allí, uno de ellos era inglés, y otro, francés. Ambos aseguraron amar a España, algo que también repetiría a menudo Perry. El Madrid con el que sueña Ayuso.

El espectáculo se había pasado de almíbar y de frenada, así que volvieron a las andadas con «E.T.», en la que una Perry con láseres en sus pezones (como suena) combatió gusanos de arena al estilo «Dune», ingeniosamente animados por bailarines reconvertidos en marionetistas. Poco más tarde, durante «Roar», Katy Perry se sentó a lomos de una mariposa gigante que la llevó de paseo por las alturas del Movistar Arena. Me temo que las palabras no alcanzan para describir el delirio kitsch de dichos momentos.

Para no dejarse nada, pues Perry es de las que piensan que más siempre es más, en los bises hubo pirotecnia y confeti. Cuando llegó la despedida, pasadas las once de la noche, la gente estaba tan extasiada como extenuada. Perry había cumplido, con creces. En la puerta del Movistar Arena esperaban docenas de padres para recoger a sus retoños, seguramente compadeciéndolos por ser incapaces de apreciar la buena música en directo, digamos la de Radiohead. Bien, esos padres deberían saber que Katy Perry y sus fans anoche rieron los últimos.